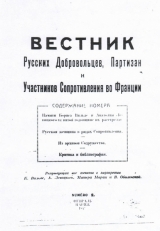

Второй номер «ВЕСТНИКА»

«Qu’on rende justice à notre souvenir après la guerre, cela suffit»…

Boris Vilde.

ЗАДАНИЕ второго номера Вестника остается все тем же: почтить память русских людей, погибших в рядах Сопротивления во Франции и выявить настоящее лицо тех, кто боролся с фашизмом в странах, подвергшихся оккупации во время войны.

Первая часть настоящего выпуска посвящена памяти БОРИСА ВИЛЬДЕ и АНАТОЛИЯ РОГАЛЯ-ЛЕВИЦКОГО, и делу «Музея Человека», в Париже. Их имена теперь навек связаны, и всякий, входя в Музей, где они работали, прочтет оба эти имени на памятной доске. Оба погибли во цвете лет, пожертвовав всей своей личной жизнью, своими успехами и научной карьерой; даже само слово Résistance, которое, очевидно, войдет во французскую энциклопедию в новом его значении — родилось в тайной типографии Музея Человека.

Вильде был не только ученый, он был и поэт (псевдоним Дикой), и спортсмен, человек отчаянной храбрости, даже не чуждый известной авантюрности — подлинное дитя нашей революционной эпохи. Левицкий — человек тоже волевой и вполне современный, но более мягкий, скорее тип того, что принято называть кабинетный ученый.

* * *

Русская женщина в рядах Сопротивления — такова вторая тема этого номера.

Самоотверженность, работоспособность и героизм, проявленные во время Второй Отечественной войны советскими девушками и женщинами — поразили все умы. Вряд ли найдется сейчас русский человек за рубежом (да и не только русский), который не знал бы имени и истории Зои КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, и не гордился бы ею… Оторванные от родной земли, попавшие за границу зачастую почти в детском возрасте, русские женщины в эмиграции тоже приняли посильное участие в борьбе с фашизмом. Очень многие, рискуя житью своей и своей семьи, укрывали у себя подпольщиков, союзных летчиков и главным, образом, конечно, русских пленных: одевали их и помогали всем, чем могли. Некоторые состояли в подпольных организациях, были связистками, или сражались в партизанских отрядах — из них многие подверглись аресту, пыткам и ссылке в немецкие лагеря смерти. АРИАДНА СКРЯБИНА (Сарра Кнут), партизанка, погибла в бою на юге Франции; красная княгиня Т. ВОЛКОНСКАЯ — участница партизанского отряда; радистка Лили РАЛЬФ, парашютированная во Франции, погибла в Равенсбрюке; С. В. Носович (награждена военным крестом), ответственный работник réseau О. С. M., подверглась избиениям и пыткам, была депортирована в Равенсбрюк; МАТЬ МАРИЯ СКОБЦОВА, резистанка и по духу и по своей деятельности в годы оккупации, погибла в газовой камере Равенсбрюка; О. РАФАЛОВИЧ (награждена медалью сопротивления) была сослана в Равенсбрюк.

Среди трагически погибших русских участниц Сопротивления, прекрасная фигура Княгини В. А. ОБОЛЕНСКОЙ, казненной 4-го августа 1944 г. в Германии — достойна особого внимания и сочувствия, и, по нашей просьбе, C. B. Носович написала краткий очерк, который мы и печатаем, — посвященный последним годам, жизни Вики, ее аресту, допросам и суду. Сколько мужества и упорства проявила эта хорошенькая, хрупкая женщина, оставаясь при этом неизменно скромной, милой, женственной; весь ее духовный облик нам кажется особенно привлекательным. Она сохранила, хотя и жила всегда в Париже, все лучшие основные русские черты, обладала русской талантливостью и работоспособностью, веровала по православному, искренно и без ханжества — словом, все в ней нам и понятно и близко… И думается, что все, кто узнают ее лишь теперь, после ее героической смерти, наверное, полюбят ее легкую тень, так же, как всегда и всюду, вплоть до тюремных камер, все любили жизнерадостную и веселую Вики… …

* * *

К запискам Е. А. Новиковой, пожалуй, нечего добавлять: они достаточно красноречивы сами по себе, несмотря на их удивительную простоту, и незатейливую правдивость. Мы вполне учитываем, что сейчас, когда все так устали от страшных годов войны, будто не хочется еще раз возвращаться к широко уже использованной теме немецких концлагерей. Но нужно, чтобы и теперь еще помнили, чем именно рисковали буквально все участники Сопротивления: сегодня уже будто трудно заставить себя мысленно прожить хотя бы один день в Равенсбрюке или Югендс-лагере — а год, два? Но больше года почти никто и не выдерживал: крематорий дымился и днем и ночью, — все это нормальному человеку непонятно, но просто отмахнуться от этих диких картин — нельзя.

Е. А. Новикова не только прошла через весь этот ад: вернувшись во Францию, она у знала, что ее единственный сын ЮРИЙ, 19-ти лет, арестованный одновременно с ней, по доносу провокатора из «власовцев» — погиб от туберкулеза в ссылке.

Помимо краткого отчета АЛЕКСЕЯ ФЛЕЙШЕРА об его работе в Италии, и заметки В. И. АЛЕКСИНСКОГО об русских людях, сражавшихся в рядах войск Свободной Франции, мы помещаем и статью А. ПОКОТИЛОВА, участника группы Русский Патриот; этот эпизод целиком вошел в книгу Гайто Газданова: «Je m’engage de défendre», изданную на французском языке; он был передан в наш Архив еще задолго до выхода в свет этой книги, и является как бы частью обширного отчета об деятельности группы Русский Патриот, который должен составить главную тему следующего номера нашего Вестника.

Мы постарались при выпуске второго номера, принять во внимание ту дружескую — критику, которую нам пришлось услышать по поводу первого номера, и надеемся, что наше задание теперь выполнено лучше и полнее.

Редакция

Вильде — Левицкий (Дело Музея Человека)

Автор статьи Б. Сосинский

Во внутреннем дворе тюрьмы Фрэн в январе 1942 г. был выстроен деревянный барак, украшенный во всю стену внутри красным флагом со свастикой («черный крест, плавающий в крови» (1)), перед которым стоял стол, покрытый таким же флагом и на почтительном расстоянии от него — 18 некрашеных стульев претенциозного стиля «модерн». В день 8-го января немецкие солдаты в касках введи в этот зал 18 подсудимых, которые перебрасывались шутками, как студенты на годовых экзаменах, чтобы поднять свое настроение. Когда председатель суда предложил обвиняемым услуги сестры милосердия на случай, если кто-нибудь из них не выдержит допроса, громкий молодой смех со «скамей подсудимых» был ему ответом. Прокурор грозно стукнул по столу и крикнул: «берегитесь, скоро слезы сменят смех!»

Так начался при закрытых дверях военный суд над патриотами, или, как говорилось в обвинительном акте, «националистами», который длился больше месяца и стоил семерым жизни, а остальные заплатили каторгой, и который, по месту службы двух его главных героев, вошел в историю под именем «Дела Музея Человека».

В предварительной речи председатель суда подчеркнул, что из 18 обвиняемых, десять жили под фальшивыми паспортами. И в то же время «он произносит удивительное в его устах похвальное слово подсудимым, особенно по адресу Бориса Вильде. Он обращает внимание на поразительный факт, что Вильде нашел в себе моральную силу, будучи в тюрьме, после японского, изучить санскритский язык. И повернувшись к нам, он заявляет о своем чувстве уважения по отношению ко всем нам. Он знает, — говорит он, — что мы вели себя, как подобает французским патриотам, в то время, как его тяжелый долг велит ему вести себя по отношению к нам, как подобает немцу.» Эти сентиментальные слова вызывают лишь иронические улыбки.

Но когда, сорок дней спустя, 17-го февраля тот же председатель, бледный, прерывающимся голосом, читает смертный приговор, его волнение кажется искренним, так же, как и его слова, что он более чем уважает, он преклоняется перед людьми, которых приговаривает к расстрелу. И, действительно, достаточно вспомнить некоторые реплики на этом суде — и особенно заключительные слова приговоренных, чтобы разделить восхищение перед ними «прусского романтика».

Когда прокурор пытается одного из патриотов обвинить ещё и в том, что он будто бы предал одного из своих товарищей, ой получает решительный отпор: «Вы же сами знаете, что мы всё здесь преданы одним лицом, тем, кто получил за это цену наши крови», — на что даже председатель, к удивлению прокурора, утвердительно кивает головой. «Вы меня можете расстрелять, но не обесчестить!» — «Я иду на смерть с высоко поднятой головой: я ничего не сказал при допросе». — «Председатель, наверное, заметил, что за все эти 11 месяцев я не произнесла ни одного слова правды, но это нагромождение лжи имело единственную цель: покрыть товарищей, до которых вы никогда не доберетесь, а совсем не попытку найти себе личное оправдание». — В своем последнем слове Вильде, в нескольких ясных фразах, произносит прекрасную и высоко-гуманную защитительную речь в пользу Мальчугана. Он лично на себя берет всю ответственность. Ренэ ничего не знал, уверяет он, из того, что переносил отсюда, в свободную зону. Он ссылается на молодость Мальчугана. О себе — ни слова. Все его усилие имеет единственную цель: снять всякую вину с Ренэ, спасти ему жизнь«.

Через полчаса после вынесения приговора, немцы снова собирают в том же зале подсудимых и разрешают тем, кто приговорен к каторге, проститься с теми, кого приговорили к смерти. Агнес Гюмбер горячо обнимает Левицкого в момент, когда он беседует, весело улыбаясь, со своей невестой, Ивонн Оддон. Вильде бодро говорит той же Гюмбер: «Не беспокойтесь о вашей семье, о ней позаботятся, пока вы будете в Германии в ожидании победы». И он добавляет: «Победа в 1944 году!» (Эта отдаленная дата сжимает мое сердце! Он предсказывает с такой уверенностью!) Потом, он берет мою руку и внимательно смотрит своими голубыми глазами, светящимися лукавством: «У вас будет много, много работы, Агнес, после освобождения…»

Проходит пять дней, в которые надежды сменяются отчаянием: немцы не могут пройти мимо патетических посланий от Франсуа Мориака, от Поль Валери, от Жоржа Дюгамеля и от мн. др., просящих помилования Бориса Вильде. «Вильде помилован, другие будут помилованы автоматически». По камерам тюрьмы Фрэн передается тревожная фраза Вильде: «Нас, даже помилованных, все равно расстреляют, как заложников: вчера в Париже имел место новый террористический акт против немцев». Эта фраза сменяется полной доверия, мягкой улыбкой Левицкого: «Вы увидите: ни я, ни другие, мы не будем расстреляны».

…"23 февраля в 5 ч. веч. семеро были препровождены из тюрьмы Фрэн на Монт-Валериен. Председатель и прокурор сопровождали их к месту казни. Не было достаточно места у стены, чтобы расстрелять семерых вместе. Вильде, Левицкий и Вальтер (2) попросили умереть последними и без повязок. "Они все умерли героями, — заявил Готтлиб, прокурор" (3).

* * *

За что судили этих людей? Какие обвинения были им предъявлены на суде? Каковой была их фактическая деятельность в подполье, и какое она имела значение для дальнейшего развития Сопротивления во Франции? Каким образом они попали в руки немцев? И, наконец, что это были за люди.

Очень важно сделать ударение именно на дате возникновения этой, одной из первых по времени, подпольных организаций по борьбе с оккупантами: фактически тотчас же после разгрома Франции, в период наивысшей мощи победителя Европы. Уже в августе 1940 г. они распространяли знаменитый нелегальный тракт «33 совета оккупированным», уже тогда расклеивали в телефонных будках, в уборных, даже на немецких автомобилях летучки: «Мы все с генералом де-Голль!», бросали в почтовые ящики, в универсальных магазинах засовывали в свертки материй письмо Д-ра Ривэ, директора «Музея Человека», маршалу Петэну, — и тогда же Вильде и Левицкий задумали свой первый номер органа «Национального Комитета Общественного Спасения» — «Резистанс», вышедший лишь 15-го декабря.

Четыре года спустя крупная ежедневная газета «Резистанс», ведущая свою родословную от детища Вильде-Левицкого, озаглавила статью, им посвященную, так: «Интеллигенция — авангард Резистанса» (4). Действительно, в эту группу входили университетская молодежь, ученые, музейные работники, а так же крупные писатели, как Жан Кассу, Клод Авелин и Пьер Абраам. Общепризнанным их вождем (5) был Борис Вильде первым его заместителем-Анатолий Левицкий (6). Кроме печатной и устной пропаганды, которую они вели, как в Париже, так и в провинции, Вильде проводил весьма сложную и опасную работу по переправке в свободную зону, а оттуда на испанскую границу, добровольцев в армию де-Голля. В обвинительном акте упоминается еще "преступление шпионажа«,- что, по-видимому, относится к двум секретным документам, раздобытым Вильде и Левицким, о строившемся тогда одном подземном аэродроме и о базе подводных лодок в Сан-Назэре, о существовании которой Лондон узнал именно из этого источника. Что за этой подпольной организацией немцы следили уже давно, можно судить по тому, что на суде фигурировала карта Франции, на которой были обозначены все передвижения Вильде в течение нескольких месяцев.

Первый номер «Резистанс» был редактирован тремя писателями, выше упомянутыми, но основная, руководящая передовица была написана самим Вильде, стала одним из лозунгов всего патриотического движения и была в ту эпоху передана лондонским радио: «Сопротивляться! Этот крик идет из ваших сердец из глубины отчаяния, в которое погрузил вас разгром родины. Это крик всех непокорившихся, всех, стремящихся исполнить свой долг». К моменту выхода третьего номера, когда Вильде был в Лионе и его заменял в Париже Левицкий, распорядившийся, в виду приезда из Берлина новой тайной полиции, более опытной, перейти всем на нелегальное положение, — организацию постиг первый удар: арест адвоката Нордмана, который, судя по белью, присланному им домой для стирки, подвергался пыткам. Это именно Нордману было брошено прокурором ни на чем не основанное обвинение в предательстве, а в вечер казни тот же прокурор, сказавший «Они все умерли героями», прибавил: «Даже Нордман» — язвительный оттенок этого добавления относился, конечно, к еврейскому происхождению последнего.

12-го февраля 1941 г. производится обыск в «Музее Человека», арестовывается с десяток служащих, из которых после допроса; задерживаются лишь двое: А. Левицкий и И. Оддон. Д-ру Ривз удается вовремя бежать в свободную зону. После ареста Левицкого скрываются из Парижа и Жан Кассу и Клод Авелин — редакция «Резистанс» разгромлена. Мальчуган Ренэ привозит от Вильде наказ, во чтобы то ни стало выпустить очередной номер органа, чтобы снять подозрения с арестованных. Редактором становится Пьер Броссолетт, крупный журналист, чьим именем названо несколько улиц в Париже и предместьях за героическую смерть в пытках Гестапо в марте 1944 г. Четвертый номер выходит. Но один удар следует за другим — круг все сужается: арестован на испанской границе Жорж Итье, главный помощник Вильде в переправке добровольцев в Африку. И в такой трагический момент, когда все спасаются из Парижа…

…«звонок у входа. Я открываю: ВИЛЬДЕ! Вильде улыбающийся, даже не переодетый, не загримированный. Но вы с ума сошли! Таковым было мое приветствие. Он ответил лаконически: Нужно было, чтоб я вернулся. Мальчуган не появился в Тулузе, где его ждал Вильде: по-видимому, и он арестован. Я продолжаю ворчать на Вильде, умоляя его немедленно вериться в свободную зону. Он дружелюбно посмеивается над моим испугом и говорит, умалчивая о подробностях, что его присутствие в Париже абсолютно необходимо. Да! Но если и вы попадете в тюрьму? Он отвечает, улыбаясь: Моя дорогая, мы все будем там, ведь вы это сами знаете.»

Несколько дней спустя Вильде был арестован при довольно загадочных обстоятельствах: он обедал в одном ресторане с лотарингцем Вальтером, и отлучился на пять минут, чтобы пройти в соседнее кафэ, где у него было свидание по делу о фальшивых паспортах, и… исчез. Лишь впоследствии выяснилось, что когда он переходил площадь, несколько человек на него набросились и кинули его в закрытый автомобиль. Пятый и последний номер героического «Резистанс», стараниями П. Броссолетта и А. Гюмбер, все-таки выходит в конце марта.

* * *

Многое в этом деле осталось загадочным и по сей день. Главных его героев, которые могли бы нам многое разъяснить, нет в живых. Имя виновника разгрома «Нац. Ком. Общ. Спасения», крупного немецкого агента, замешанного и в других аналогичных делах как и другие имена предателей — ныне известны. Личность самого Вильде, еще и до войны, была окутана некоторой таинственностью и легендой. Подпольная жизнь была его родной стихией, — собрания заговорщиков, хранение оружия, борьба со слежкой, опасные свидания,- и если бы не его излишняя любовь к риску, его вечная азартная игра со смертью, — он имел все данные стать руководителем всего движения против оккупантов. Некоторыми его сподвижниками эта азартная игра угадывалась (напр., Клод Авелин в «Europe»), для других, слепо ему веривших, как Агнэс Гюмбер, эта сторона его души была наглухо закрыта. Впрочем, тема это особая, очень любопытная в художественно-психологическом плане, имеющая прямую связь с «Бесами» Достоевского, и мы не станем ее развивать на страницах нашего историко-документального журнала…

Важно лишь одно: что и Вильде и Левицкий посеяли зерна сопротивления против мощного врага, что их журнал, их деятельность, суд над ними и, наконец, их героическая смерть повлияли на многих и многих — и что эти первые ростки выросли в большое патриотическое движение во Франции, и умерли они не только за освобождение своей второй родины (как справедливо говорит Гюмбер: «Vildé était Russe comme Lewitsky, Walter, né a Metz de parents allemands avait opté pour la France et G. Ithier était natif de la République de Panama. On dit qu’ils sont morts pour la France; je pense, moi, qu’ils sont morts AUSSI pour la France!»), a за вечные идеалы, за освобождение всего человечества, чуть было не ввергнутого темным прусским гением в самое страшное средневековье.

БОРИС ВИЛЬДЕ

Автор статьи Владимир Варшавский

Борис Вильде (1908-1942 г. г.) Русский, принявший французское гражданство, окончил Историко-Филологический Факультет и Этнографический Институт. Работал при европейском отделе Музея Человека, выполнил две научные командировки в Эстонию и Финляндию. Был мобилизован в 1939-40 г. г. Во время оккупации был судим по делу «Résistance» и расстрелян на Mont-Valérien, 23-го февраля 1942 года. Генерал Де-Голь наградил его медалью Сопротивления, согласно следующему приказу:

«Вильде. Оставлен при университете, выдающийся пионер науки, целиком посвятил себя делу подпольного Сопротивления с 1940 года. Будучи арестован чинами Гестапо и приговорён к смертной казни, явил своим поведением во время суда и под пулями палачей высший пример храбрости и самоотречения»

Алжир, 3 ноября 1943 г.

Этот текст выбит на памятной доске в вестибюле Музея Человека.

***

Прошедшие годы были как страшный суд. Миллионы людей, и в их числе русские эмигранты, были подвергнуты испытанию: не на словах, а на деле, они должны были показать, чем, в действительности, они являются и что по настоящему они думают. «Один берется, а другой оставляется». Люди, принадлежавшие к одному кругу, разделявшие на словах одни и те же взгляды, все казались более или менее одинаковыми. Но проба страшных лет обнаружила незаметные на поверхности обыденной жизни глубинные различия, и мы вдруг увидели настоящие лица наших знакомых, как бы проявленные в свободном действии в обстоятельствах исключительно трагических. Это было сверх ожидания. Теперь уже все забыто, мы снова с одинаковым равнодушием подаем руку и герою и подлецу, и, в восстановившейся «комнатной» повседневности, уже почти неловко говорить: между нами были мученики и герои. А между тем, мы знаем это и не должны забывать, как в эти годы расставились на лестнице восхождения личности: одни в самом низу, другие на средних ступенях, третьи — на верхнем конце, уходящем в открытую вечность жизни.

К этим третьим, чьи доблесть и пролитая праведная кровь спасли честь имени зарубежного русского, принадлежал и БОРИС ВИЛЬДЕ.

Бориса Вильде, Дикого, все любили на русском Монпарнассе за веселый открытый нрав, за товарищество. Никто, даже когда у него самого не было никаких средств к существованию, так легко, заведомо без отдачи, не давал денег в долг. Он никогда не участвовал ни в каких ссорах. Был товарищем надежным и верным. «Хороший малый». Но это, пожалуй, все, что о нем знали. Он не был похож на «героя» нашего Монпарнасса, героя, чей облик, напоминающий отчасти мечтателя из «Белых ночей», вернее всего обрисован в повестях Б. Поплавского и С. Шаршуна. Человек, измученный сознанием своей отверженности, с ужасом чувствуя, что ему нету места в окружающем его чуждом и враждебном мире, — замыкается в своем, недуге, в своих неизъяснимо-сладостных безумных мечтаниях о жизни и любви.

Нет, Борис Вильде шел среди людей, как завоеватель. Он появился в Париже откуда-то из Прибалтики бесстрашным провинциальным русским мальчиком, полным романтических бредней о «подвигах и славе», «жадным к жизни и счастливым, несмотря на нищету и мировую скорбь», как он сам позднее пишет в своих предсмертных тюремных записках.7 Его светлые глаза смотрели на мир и в глаза людям открытым, полным беззаветной смелости, взглядом. Однажды он сказал мне: «я всегда живу так, как если бы завтра я должен был умереть». Отсюда жадность с какой он стремился насладиться каждым мгновением, и в тоже время какая-то отрешенность от всего, что привязывает людей к жизни, т. к. он всегда чувствовал, что все это сейчас может оборваться. Но это не вызывало у него головокружения страха. Наоборот, мне казалось, он был опьянен сознанием, что наша жизнь ничем не охранена от произвола судьбы и смерти, и мы, как все живое, рождены для существования, приключений и риска. В тюрьме он пишет: «Ты поклялся самому себе сделать из твоей жизни игру забавную, капризную, опасную и трудную…»

Но Вильде не стал ни искателем приключений, ни ницшеанцем ни новым Ставрогиным, хотя у него было достаточно для этого силы.

Обладая ясным умом, огромной волей и железной выносливостью, всегда бесстрашно идя на риск, он мог добиться всего на любом общественном поприще. Он был щедро наделен для этого способностью подчинять людей своему влиянию, орудовать понятиями и словами и еще в большей степени «математическим разумом», необходимым для научных занятий. Учился он с необыкновенной легкостью. После пьяной бессонной ночи садился за научную книгу с головой совершенно ясной. Уже в тюрьме, в течение восьми недель, занимаясь по 2 по 3 часа в день выучивает древнегреческий, достаточно чтобы при помощи словаря разобрать любой текст. Мне пришлось слышать его доклады по самым разнообразным вопросам этнографии, антропологии, языковедения, социального и экономического строя различных исчезнувших и современных цивилизаций, и по тому, с каким вниманием и интересом его слушали заслуженные седовласые специалисты, я мог судить, что его доклады были не только блестящи по построению и ясности изложения, но основанными на углубленном знании предмета.

Но Вильде было совершенно чуждо самодовольство «умных людей», самоуверенно говорящих о чем угодно. Все мы чувствовали, встречаясь с ним, как под этой поверхностью «умного человека» скрывалось что-то более глубокое: непосредственная, первородная интуиция жизни, содержание которой нам оставалось, впрочем, несколько неясным и загадочным, т. к. он сам очень редко и очень скупо об этом говорил. Однажды, на мой, вопрос, почему он занимается сразу столькими науками, он, усмехнувшись, ответил: «единственная наука меня интересующая, это наука жизни». Это меня удивило. Я знал, что он не занимается школьной философией и никогда не участвовал в том беспардонном метафизическом остроумничании, которое, с легкой руки «учеников» Мережковского, буйно цвело на нашем Монпарнассе. Теперь, когда опубликованы его тюремные, сделанные в ожидании расстрела, записи, нам несколько больше приоткрывается его мысль. Впрочем, он сам оговаривается о трудности ее выразить, не впадая в «литературу»: «а между тем, несмотря на противоречия чувств, я с такой совершенной ясностью вижу то, что я хочу перевести на слова». Эта ясность видения, не выразимая словами, только подтверждает, что перед нами не произвольная спекуляция, а подлинная интуиция, силящаяся проникнуть в самый «предмет» жизни.

Но, может быть, еще больше, чем предсмертный дневник, самые поступки Вильде позволяют догадываться о содержании этой интуиции, приведшей его к высшей жертве, вовсе не к ставрогинской «так сказать, насмешливой» жизни, чего можно, казалось было, ждать от человека, бывшего в молодости, по его собственным словам, чудовищем.

«В 17 лет ты замыкаешься в великолепном безразличии. Ты еще сохраняешь любопытство к жизни, ты забавляется; но ты никого не любишь, ни жизнь, ни самого себя, ты не принимаешь ничего всерьез. Ты смотришь на мир и на жизнь, как на игру довольно забавную, но не больше» — напишет он в предсмертный час, оглядываясь на свое прошлое. Но под этой поверхностью несколько байронического, но в действительности очень доброго, «чудовища», жила душа, стремившаяся к приключениям совсем другого рода, чем развлечения «Принца Гари».

В 22 года Вильде становится зачинщиком движения в пользу автономии ливов. Тюрьма, высылка. В Германии, во времена первых успехов расизма, он ведет коммунизанствующую деятельность. Новое тюремное заключение. Очутившись во Франции, он мечтает присоединиться к испанским республиканцам. Но женитьба и увлечение научной работой в «Музее Человека», как будто дают новое направление его жизни, уводят его от беспокойных, романтически-революционных порывов его юношеских лет. Начинается война. С первых же дней Вильде на фронте. Томится от бездействия месяцев drôle de guerre. Хлопочет о зачислении в экспедиционный корпус в Норвегию. В 1940 году, после разгрома армии, бежит «из плена и, уже через несколько недель по возвращении в Париж начинает движение борьбы против немецких оккупантов, движение, которому он первый дает имя Résistance.

Все это говорит о том, что в действительности это был один из тех, постоянно являвшихся в истории русского общества, беспокойных, волевых и смелых людей, которых влечет какая-то сила всюду, где борьба против угнетения и несправедливости, будь то революционное движение, война за освобождение славян или Трансвааль. Этими людьми, в сущности, двигает та же, видимо питаемая глубокими течениями народной жизни, русская идея, которая нашла свое выражение в творчестве великих русских писателей и мыслителей, как пророки Израиля, всегда возвышавшие свой голос, когда где-нибудь в мире совершалась несправедливость. Но тогда душа этих людей с ее огромными силами действия не может удовлетвориться словом, ей нужно непосредственное участие в борьбе, в которую они бросаются бесстрашно, не только не останавливаясь перед угрозой пыток, тюрьмы и казни, а, наоборот, как бы ища смерти, как будто зная не разумом, а всем сердцем, что только смерть за други своя является высшим свершением личного существования. Трагическая развязка повести жизни Вильде: смерть под пулями немецких палачей, .озарив последним, уже неземным светом его духовный облик, делает больше невозможным сомнение в том, что он был из этих людей, и что к этой цели под личиной демонического равнодушия всегда двигалась его душа.

Впрочем, люди, близко его знавшие, уже и раньше могли об этом догадываться. Появляясь на Монпарнассе, только как случайный гость, он становится одним из самых деятельных участников кружка, в 1938 г., как бы в предчувствии грядущих событий, основанного Ильей Исидоровичем Бунаковым-Фондаминским.

Это был кружок почти тайный, негласный, только немногие в него были приняты. Сам Илья Исидорович называл его орденом.

Чем занимались в этом кружке, в чем была его цель? На собраниях здесь читались и обсуждались доклады по политическим и социальным вопросам. Но это не был политический кружок в тесном смысле слова. В него входили люди разных взглядов и разных миросозерцании. Общим было только одно: желание служить идеалу правды, сияющему как самая яркая звезда на восходящем небе России. Собственно, в рассказе об этой звезде было все содержание того предания об ордене русской интеллигенции, которое И. И. Фондаминский старался передать нам, эмигрантским сыновьям.

Когда наступили дни испытания, почти все участники этого кружка доказали на деле, что все эти разговоры не были для них только прекраснодушной болтовней: погибли в Германии сам И. И. Фондаминский и мать Мария; расстрелян немцами — Б. Вильде; В. Алексинский, В. Андреев, Б. Сосинский, А. Угримов, рискуя не только своей головой, но и жизнью своих жен и детей, принимают героическое участие в борьбе с врагами России и всего человеческого мира. Ни один из членов кружка не стал колоборантом.

Теперь нам кажется естественным, что именно в этом кружке Б. Вильде должен был стать одним из самых главных деятелей. Но тогда мы еще сомневались. Нам казалось: он слишком ценит удовольствия, слишком увлечен своей- научной карьерой. Однажды, в ресторане, когда после плотного обеда, он с несколько детской важностью с наслаждением закурил толстую сигару, я подумал: нет, он слишком любит жизнь. Не выдержав, я спросил тогда, как он относится к нашему кружку и к тому, ради чего мы его затеяли. Он посмотрел на дым своей сигары, потом слегка удивленно на меня и с наивностью, всегда в нем появлявшейся, когда он был совершенно серьезен, сказал: «Это главная цель моей жизни».

Теперь мы знаем: это было, правда.

***

Во французских книгах, журналах и газетах уже появились воспоминания о Вильде, этом замечательном русском человеке, чье имя стало легендарным среди участников Сопротивления во Франции. Придет время (во всяком случае, хочется этому верить) будет издан по-русски сборник его памяти.

В этом номере Вестника русского сопротивления напечатаны переводы дневниковых записей, сделанных им в тюрьме и последнего письма Вильде жене. Выдержки из них были уже несколько раз цитированы в настоящей статье. Нас удивляет сначала, что мы не находим в этих записях почти ни слова о причинах, побудивших его начать борьбе против немецких оккупантов. Очевидно, для его совести здесь не было вопросы, и это решение было единственно возможное, само собою подразумевающееся, не подлежащее обсуждению. Одно из тех решений, которые принимаются сразу, без колебаний, прежде чем разум подсказывает какие-либо доводы, и не нуждаются в разъяснениях, т. к. отвечают всему глубинному составу мыслей и стремлений, всей жизни, всем вошедшим в плоть и кровь понятиям о своем назначении, о человеческом достоинстве, о чести.

Когда немецкий обвинитель сообщает ему о своем решении требовать для него смертной казни, он записывает: «быть расстрелянным это, в некотором роде, логическая развязка моей жизни».

Коченеющей от холода рукой, страдая от голода и отсутствия табака, он начинает тогда писать диалог перед лицом смерти между своими двумя воображаемыми «я». В этом диалоге, вспоминая свою жизнь и стараясь понять ее значение, он рассказывает свою духовную биографию: «Знаешь ли ты в чем смысл твоей жизни? Оглянись назад на твое прошлое и ты увидишь, что твое становление было историей твоего очеловечения». И он описывает, как «чудовище равнодушия», каким он чувствует себя в 17 лет, постепенно начинает приобретать любящую и страдающую душу человеческого существа. «В один прекрасный день великолепное здание твоего равнодушия дало трещину. Это началось со встречи с твоей женой.»

В пробитую брешь проникают все человеческие чувства: «Ты не отдавал самому себе отчета, как мало-помалу ты привязывался к людям, к жизни: ты их любил.»

В конце этого пути очеловечения его душа приходит к чувству «жизни вечной» и «любви более реальной, чем смерть». «Вечное солнце любви всходит из бездны смерти»- говорит он в прощальном письме жене, написанном за несколько часов до расстрела.

На первый взгляд может показаться: эти строки в своей возвышенной поэтичности сравнимые в современной литературе, пожалуй, только с некоторыми страницами Моргана, говоря нам о самом главном «открытии», сделанном Вильде в предсмертном усилии интуиции, и бесконечно важные для наших мыслей о последней борьбе, ждущей душу каждого из нас, — в то же время ничего нам не. объясняют в политической работе Вильде, приведшей его под дула двенадцати немецких винтовок. Но думается это действительно только на первый, поверхностный взгляд. Если же вглядеться, то станет понятным, что именно из этого глубинного стремления человеческой души к любви и вечной жизни вытекает та не случайная и временная, а абсолютная непримиримость к фашизму, которая определяет все политические поступки Вильде. Идя по пути очеловечения он неизбежно должен был столкнуться с фашизмом, двигающимся в направлении прямо противоположном: к истреблению в душах людей всего истинно человеческого.

Последнее письмо Бориса Вильде к жене

Простите, что я обманул Вас: когда я спустился, чтобы еще раз поцеловать Вас, я знал уже, что это будет сегодня. Сказать правду, я горжусь своей ложью: Вы могли убедиться, что я не дрожал, а улыбался, как всегда. Да, я с улыбкой встречаю смерть, как некое новое приключение, с известным сожалением, но без раскаяния и страха. Я так уже утвердился на этом пути смерти, что возвращение к жизни мне представляется очень трудным, пожалуй, даже невозможным.

Моя дорогая, думайте обо мне, как о живом, а не как мертвом. Я не боюсь за Вас. Наступит день, когда Вы более не будете нуждаться во мне: ни в моих письмах, ни в воспоминании обо мне. В этот день Вы соединитесь со мной в вечности, в подлинной любви.

До этого дня мое духовное присутствие, единственно подлинно реальное, будет всегда с Вами неразлучно.

Вы знаете, как я люблю Ваших родителей: они мне стали родными. Благодаря таким французам, как они, я узнал и полюбил Францию. Пусть моя смерть будет для них скорей предметом гордости, чем скорби.

Постарайтесь смягчить известие о моей смерти моей матери и сестре. Я часто вспоминал о них и о моем детстве. Передайте всем друзьям мою благодарность и мою любовь…

…Моя дорогая, я уношу с собой воспоминание о Вашей улыбке. Постарайтесь улыбаться, когда Вы получите это письмо, как улыбаюсь я в то время, как пишу его (я только что взглянул в зеркало и увидел в нем свое обычное лицо). Мне припоминается четверостишие, которое я сочинил несколько недель тому назад:

Comme toujours impassible

Et courageux inutilement,

Je servirai de cible

Aux douze fusils allemands.

Да, по правде, в моем мужестве нет большой заслуги. Смерть для меня есть лишь осуществление великой любви, вступление в подлинную реальность. На земле возможностью такой реализации были для меня Вы. Гордитесь этим. Сохраните, как последнее воспоминание, мое обручальное кольцо.

Умереть совершенно здоровым, с ясным рассудком, в полном обладании всеми своими духовными способностями, — бесспорно такой конец более по мне, разве это не лучше, чем пасть внезапно на поле сражения или же медленно угаснуть от мучительной болезни. Я думаю, это — все, что я могу сказать. К тому же, скоро пора. Я видел некоторых моих товарищей: они бодры. Это меня радует.

Бесконечная нежность поднимается к Вам из. глубины моей души. Не будем жалеть о нашем бедном счастье, это так ничтожно в сравнении с нашей радостью. Как все ясно! Вечное солнце любви всходит из бездны смерти… Я готов, я иду. Я покидаю Вас, чтобы встретить Вас снова в вечности. Я благословляю жизнь за дары, которыми она меня осыпала…

Понедельник, 23-е Февраля 1942 года

Диалог в тюрьме

24-ое октября 1941 г.

Этой ночью я размышлял о смерти. Это было нечто вроде внутреннего диалога между двумя я, обоими одинаково подлинными. Их трудно точно определить, потому я просто обозначаю их, как первое и второе я.

1. Итак, дорогой друг, нужно серьезно учесть возможность смертного приговора.

2. Нет, нет, я не хочу этого. Все мое существо тому противится, я хочу жить. Будем бороться, будем защищаться, попробуем бежать. Все, только не смерть.

1. Послушай, не может быть, чтобы ты говорил серьезно. Разве ты придаешь жизни такую ценность?

2. А ты? Совершенно искренно?

1. Инстинкт силен, но я умею рассуждать и заставлять повиноваться мое животное начало.

2. Животное начало? С каких пор ты относишься к этому началу с таким презрением? Разве, например, хороший обед не доставил бы тебе удовольствия? Представь себе: дюжина жирных устриц, свежая форель, горячий ростбиф или жареный цыпленок… все это с хорошими старыми винами, которые может дать только Франция. Тонкий, едкий сыр, ароматное кофе со старым коньяком? Крепкая папироса, которая кружит и дурманит голову? Все это способно было бы перенести тебя в светлый мир радости жизни и даже высокой поэзии. Не так ли?

25-ое октября.

1. Мой бедный друг. Ты говоришь с пафосом о застольных радостях. Это — умственная деформация под влиянием семимесячных лишений. Я согласен, что это все не плохие вещи. Ты даже мог бы не описывать мне изысканного обеда: ведь даже тюремная похлебка доставляет большое удовольствие, когда человек голоден. Конечно, есть и пить приятно. Но не будем преувеличивать. Да, я люблю хорошие вина и вкусные блюда, но не настолько, чтобы делать из них предмет моих мечтаний. Я думал о них, садясь за стол, и забывал потом. Нет, не об этом я буду жалеть. К тому же я уже этим насладился. При злоупотреблении же можно нажить болезнь желудка и подагру. Сейчас, наголодавшись в тюрьме, ты стал так напряженно думать об этом: табака мне правда сильно не достает, но не будем все же придавать всему этому жизненного значения…

2. Но неужели ты с такой же легкостью отказываешься от умственных наслаждений? Подумай о книгах, которые ты хотел прочесть и не прочтешь никогда, о путешествиях, которых ты не совершишь, о тех открытиях в области языковедения, которые ты мог бы сделать, о картинах, которых ты больше никогда не увидишь (а ты помнишь, например, каким откровением явилась для тебя живопись на выставке итальянского искусства); ты не увидишь никогда больше ни Венеры Боттичелли, ни солнца Гогена, ни человечества Родена.

26-ое октября.

1. Да, эти вещи прекрасны и ты забываешь еще о самой прекрасной — о музыке. О, я знаю, что я мало в ней смыслю, но это не мешает мне любить ее. Не всю, но есть вещи, которые меня живо трогают, заставляют дрожать, приоткрывают предо мной область иррациональной действительности. Я имею в виду Моцарта, Бетховена и особенно необычайной нежности и прозрачности увертюру «Хованщины» Мусоргского, которая как бы все принимает и все разрешает, даже самую смерть, чтобы затем торжественно и без сожаления раствориться в Нирване. Это самое не материальное и не определимое из искусств, вызывающее не ощущения, а душевные состояния. В сущности, то, что я больше всего люблю в музыке — это посвящение к смерти.

Но разве на этом пути я уже не достаточно посвященный? Итак?

Путешествия? Да, если бы я еще раз смог увидеть пред собою бесконечный морской простор, услышать шум волн, забраться в лес и сквозь ветви следить за облаками, войти на вершину горы и с ее чистой высоты глядеть на снежные верхушки и темные ущелья, и на цветущую долину вдали, где можно лишь догадываться о присутствии людей. Да, тяжело, очень тяжело отказаться, от этого. Не от странствований, а от природы. Но и этим я уже насладился. Ты помнишь, однажды над Грассом, я смотрел на дивную картину природы — красивые деревни с черепичными крышами в цветущих мимозах и нежно голубой залив в лучах заходящего солнца. Я говорил себе: быть может я более никогда не увижу этой красоты, но я всегда буду помнить о ней и о том, что я тогда думал. И я не забыл о ней, как не забыл ни о прибрежных дюнах, ни о розовых скалах Бретани, ни об утесах Оверни, ни о ветре, раздувающем паруса на Псковском озере… И я надеюсь, что если я буду расстрелян, то это произойдет не в погребе, а на чистом воздухе, в широком поле, при розовом свете зари. И я знаю, что это последнее ощущение природы, по своей силе, будет стоить долгих годов дальних странствований.

Книги, которые я мог бы прочесть? Будем искренни: по мере того, как старишься, выбор книг все более и более суживается.

Несколько глав Евангелия от Матвея, несколько мыслей Паскаля, отрывки из Ницше, несколько страниц Толстого, Жида, два или три стихотворения; таков, если говорить с полной откровенностью, окончательный итог моих чтений.

Конечно, есть не мало вещей, которые я хотел бы прочесть или перечесть, но нужно ли пить чашу до последней капли? Или ты серьезно думаешь, что я найду там откровение? Что моя правда может быть скрыта в книге другого?

2. А книги, которые ты мог бы сам написать?

1. Хорошее дело. В юности у меня был небольшой талант, но у меня не хватило ни наивности, чтобы «воссоздавать» мир, ни достаточной глубины, чтобы его разъяснить. И даже, если бы я нашел сейчас, что сказать, то — зачем?

У меня нет честолюбия (быть может, потому, что слишком много гордости) и я не ищу славы. И что ты хочешь, чтобы я сказал людям, какую новую правду, которая того бы стоила? Люди не нуждаются в моей правде.

2. Да, поговорим о людях. Ты их отвергаешь? А твои, родные, твои друзья? А Франция? Прости, если мой вопрос кажется тебе смешным, но ведь найдутся люди, которые приклеят к твоему имени «Mort pour la France».

27-oe октября.

1. Он нисколько не смешон. Быть может, нет тому причины, но я люблю Францию. Я люблю эту прекрасную страну, люблю ее народ. Да, я знаю, как он мелочен, эгоистичен, как он прогнил политически, он — жертва своей минувшей славы; но при всех своих недостатках, он остается бесконечно человечным и ни при каких условиях не хочет пожертвовать ни величием, ни скорбным уделом человека. Не надо, впрочем, искать тому объяснений, допустим просто, что моя любовь к Франции есть то, что Гете называет die Wahlverwandtschaft, и я не верю в ее окончательное падение, хоть и предвижу долгие годы заблуждений, лжи и низости. И для того, чтобы подлинная Франция могла возродиться, необходимы жертвы. Поверь, мне, напрасных жертв не бывает.

У меня есть родные, которых я искренно люблю и есть друзья. Вот почему, я еще долго буду жить в их памяти. Или ты хотел бы пережить своих близких и видеть, как они уйдут, один за другим? Ведь каждый раз — это была бы твоя собственная смерть. Ведь это вроде той собаки, которой хозяин каждый день отрезал из человеколюбия кусок хвоста.

Нет, я не отвергаю людей. Это пришло не сразу, но я научился их любить. Порой я презираю их, но в то же время люблю. Я никогда не действовал под влиянием ненависти (жалею, что мне не хватает этого человеческого опыта), но я к ней совершенно не способен, быть может, тоже из-за презрения. Но, говоря откровенно, я прекрасно обхожусь без людей. Одиночество меня никогда не угнетало. К тому же, ты ведь знаешь, что появляешься на свет и умираешь — всегда один.

2. А твоя жена?

28-ое октября.

1. Вот это удар в самое сердце. Я знаю, что мне невозможно от нее оторваться. Но ты же не думаешь, что эта любовь исчезнет вместе с жизнью? Если бы это было так, жить бы не стоило. Но успокойся: любовь есть единственная реальность, которую мы здесь постигаем, более реальная, чем жизнь и смерть.

2. Признаюсь, у тебя нет недостатка в ответах и искусных доводах. Итак, ты думаешь покинуть эту землю, которую ты, однако, любишь, без большого сожаления и даже мнишь найти в том некоторое преимущество? Убедить ты меня не можешь, я знаю, что я теряю, но не вижу, что я выигрываю. Я не хочу сомневаться в твоей искренности, но не стараешься ли ты представить зло за благо?

1. А даже, если бы это была правда? Нужно уметь переносить свой удел, как носят корону. Но разуверься. Теперь мой черед переходить в наступление. Я хочу вернуть тебя к самому себе. Выслушай меня хорошенько…

29-ое октября.

Становится холодно и сыро. Дни делаются короткими, и нам не дают света. Я учусь спать двенадцать часов и более. Много снов. Синтетический характер людей, которых я вижу во сне. Вот уже четыре дня, как я с трудом пишу мой диалог. С трудом, т. к. холодно рукам, я должен беречь бумагу, y меня нет папирос, и, в особенности, потому, что трудно не впадать в литературность. Я не смог отделаться от этого искушения в начале. Не нужно писать много сразу и давать себе увлекаться. A между тем, я совершенно ясно вижу то, что должен передать словами: это очень просто, несмотря на все противоречия в чувствах.

1. Тебе тридцать три года. Это прекрасная пора, чтобы умереть. Иисус умер в эти годы, и Александр Великий. Пушкин был убит тридцати шести, Есенин тридцати лет покончил с собой. Я не хочу уподоблять тебя этим людям, но не хочу показать тебе, что другие совершили свою жизнь в твоем возрасте, выполнили свое призвание. Ты не имел призвания, но ты тоже должен был «совершить» свою жизнь, осуществить ее смысл. И я утверждаю, что ты это сделал, и тебе не остается ничего прибавить к своей жизни. Знаешь ли ты, в чем смысл твоей жизни? Оглянись назад на свое прошлое, и ты увидишь, что твое становление было историей твоего очеловечения.

Это тебя удивляет? Я тогда напомню немного тебе твое прошлое. Ты был слишком умным, слишком смелым и слишком чувствительным юношей. С такими свойствами никогда не останавливаются на полдороге. Ты мог бы покончить с собой, как твои друзья Кутт или Орлов, или пойти в монастырь, как Иртель. Или еще: сделаться алкоголиком, как Каучус. Но ты нашел четвертое решение: ты сделался чудовищем. В семнадцать лет ты замыкаешься в великолепном безразличии. Ты еще сохраняешь любопытство к жизни, ты забавляешься, но все это поверхностно, ты никого не любишь, ни жизни, ни самого себя ты не принимаешь ничего всерьез. Ты смотришь на мир и на жизнь, как на игру довольно забавную, но не больше. И это не была поза, это было серьезно. Ты помнишь 1924-й год? Ты чуть не погиб тогда, один ночью в маленькой лодке во время бури на Псковском озере. Ты считал себя погибшим и царственно забавлялся и, борясь с волнами, тешился тем, что ты сильней бури и бросал вызов смерти. Ты поклялся себе сделать из жизни забавную, капризную, опасную и трудную игру. Да, ты был почти совершенным чудовищем в своем безразличии, и, если ты не был счастлив, ты был, по крайней мере, неуязвим.

31-ое октября.

Этой ночью, мне снилось, что я посетил поле сражения между Меш и Шарлемон, там, где мы похоронили Dewailly, Casture, Kohi. Я нашел лишь два креста, сделанных из досок от ящика со снарядами. На одном я прочел: Michael Devail (почему-то вместо Michel Dewailly), на другом, кстати без большого удивления, я прочел свое имя.

Мишелю было двадцать восемь лет. Это был юноша красивый, веселый, полный жизни и хороший товарищ. Когда он выпивал, он пел и довольно хорошо арии из опереток и опер, чаще всего: фигаро здесь, фигаро там… Мы вместе ездили в Париж и обратно в последний раз в отпуск. При отъезде из Парижа, я познакомился с его родителями — он был единственный сын — и с пришедшей на вокзал его молодой и красивой женой. Жена держала на руках их ребенка. Она долго махала платком среди многих других, покидаемых в сером сумраке вокзала. Я помню фразу, которую он сказал, оторвавшись от окна: «Итак, мы запаслись счастьем еще на три месяца». Это не было на три месяца, мой бедный Мишель, это было навсегда. Он умер счастливым, внезапно: одна пуля в сердце, другая в голову…

1. В последующие годы ты узнал две новых вещи: вечность и дружбу. Редкие и краткие минуты — как блеск молний, когда ты познавал «вечную жизнь» (я пользуюсь твоим выражением, за недостатком подходящих слов) только усилили твое равнодушие к земной жизни. Игра жизни даже утратила для тебя свою легкую прелесть. Дружба только усиливала твое одиночество. Твои друзья были лишь подорожными спутниками, с которыми делаешь часть пути до ближайшего перекрестка, после чего остаешься более одиноким. К тому же ты был слишком непроницаем для друзей. Нет ничего более ясного и совершенного, чем равнодушие. Узнаешь ли ты себя в этом чудовище?

2. Я не очень люблю это слово «чудовище». Не будем преувеличивать. И почему не признавать ценности этого равнодушия? Если оно не давало мне счастья, оно, по крайней мере, спасало меня от страданий. Я не придавал большой цены жизни, а потому мог легко и свободно наслаждаться многим. Я иногда жалею об этом состоянии.

1. Не я. К тому же, эти сожаления ничего не дают. В один прекрасный день великолепное здание твоего равнодушия дало трещину. Это началось со встречи с твоей женой. Сначала ты не отдавал себе отчета в опасности, потом ты захотел вернуться назад, но было уже поздно, трещина была слишком велика. Несмотря на это ты еще годы боролся, прежде, чем признать свое поражение. И лишь совсем недавно ты понял, что это поражение было и победой.

2. Да… Мне казалось что я изменял самому себе соединив наши две жизни; я отказался от своего сурового одинокого будущего. Но это было сильней меня: отныне я ощущал в себе душу человеческого существа.

2-ое ноября.

1. Да, именно, и в этом суть твоего превращения. Я не останавливаюсь на подробностях, я знаю, как постепенно все человеческие чувства проникли в твою душу. Ты узнал стыд сожаления, самолюбие. И главное, ты узнал любовь. Ты не отдавал себе отчета, как постепенно ты привязывался к людям, к жизни: ты их любил.

2. Нет, я не отдавал себе отчета. Часто я бывал сам этим поражен. Когда, по возвращении, я впервые увидел в Париже немецких солдат, физическая острая боль в сердце дала мне понять, как я любил Париж и Францию (8). Но особенно сейчас. Из неопубликованного письма Вильде к своей жене от 16-го июля 1940 г.: «…Никогда Париж не был столь прекрасен. Немецкие войска дефилируют перед Трокадеро, чтобы любоваться единственной в мире панорамой. Кажется, что город делает все возможное, чтобы покорить покорителей… Как публичная девка… Толпа тюрьме, я смог немного яснее разглядеть и открыть в себе ту любовь, о которой ты говоришь.»

1. Помнишь ли ты слова, сказанные тобой на похоронах товарищей, убитых около Меш: «Быть может однажды, мы позавидуем их смерти». Ну, что же, завидуешь ты им? Хотел бы ты умереть, как они, не имея времени ни для страдания, ни для, страха? Отвечай мне откровенно.

2. Нет, я ни за что не хотел бы всего этого лишиться. Я понял, чем может быть любовь. Правда, я страдал в тюрьме, но мне всегда, нравилось искать самого трудного. Зачем желать. легкой смерти? Я слишком горд для этого.

1. Вот где мы согласны. Ты понял любовь и ты любишь. О, твоя любовь еще очень бедная и жалкая. Но она все же из той же божественной сущности, как и совершенная любовь, которую можно найти лишь в смерти. И разве ты думаешь еще что-нибудь здесь постигнуть? Даже, если ты проживешь еще пятьдесят лет?

Ты никогда не будешь так духовно богат и свободен, как сейчас. Постигаешь ли ты смысл происходящего? Много раз ты мог умереть, случаев к тому было достаточно. Но это была бы слишком легкая смерть. Равнодушному, не трудно покинуть этот мир. Но ты предпочел бороться, победить, или пасть в борьбе. Ну что же, это лучшая минута для того, как мне кажется. Ты полон сил, и ты любишь эту жизнь со всем жаром новообращенного, со всей жадностью и свежестью молодости. Или ты мнишь вечно хранить нетронутой твою любовь? Или ты хочешь быть свидетелем собственного оскудения, покидать этот мир медленно и незаметно, не имея ничего, о чем пожалеть, и в последнюю минуту убедиться, что ты уже давно умер?

2. Ты все же несколько парадоксален. Зачем было тогда убеждать меня примириться с смертью, если ты видишь благо именно в том, что я привязался к жизни? Или ты хочешь все же облегчить мне смерть?

1. О, об этом я не беспокоюсь. Если ты меня послушаешь и охотно примешь смерть, тогда протестовать буду я. Ведь, в конце концов, я — это ты, а ты — это я. Чем больше оснований я нахожу для смерти, тем более я привязываюсь к жизни, моя гордость находит в этом новое удовлетворение и я снова стремлюсь к смерти.

Если бы я был христианином и имел бы веру… Но это было бы слишком легко. Я ничего не знаю о потустороннем. У меня есть только сомнения. Жизнь вечная, однако, существует. Или это страх перед небытием заставляет меня веровать в вечность? Но небытия не существует. Что ты об этом думаешь?

2. Я, я знаю лишь одно: я люблю жизнь.

1. Следовательно, существует любовь. Остальное неважно. Раз существует смерть, она не может быть ничем иным, как любовь.

БОРИС ВИЛЬДЕ

«Europe», n. 5. 1946.

(Перевод с французского К. В. Г.)

АНАТОЛИЙ ЛЕВИЦКИЙ

Анатолий Левицкий (1901-1942 г. г.) Русский, принявший французское гражданство, окончил Историко-Филологический Факультет и Этнологический институт, заведующий одним из отделов Музея Человека. Был одним из самых деятельных организаторов этого Музея, известен своими трудами о шаманизме. Мобилизован в 1939-40 г. г.

Во время оккупации был судим по делу «Résistance» и расстрелян на Mon-Valérien 23-го февраля 1942 года.

Генерал Де-Голь наградил его медалью Сопротивления, согласно следующему приказу: «ЛЕВИЦКИЙ. Выдающийся молодой учёный, с самого начала оккупации в 1940 г. принял активное участие в подпольном Сопротивлении. Арестован Гестапо, держал себя перед немцами с исключительным достоинством и храбростью, вызывающим восхищение». Алжир, 3 ноября 1943 г.

Текст выбит на памятной доске в Музее Человека.

Прощальное письмо родным и друзьям Анатолия Левицкого

Дорогие мои,

Пишу вам всем вместе, так как мне трудно написать каждому отдельно, да и в сущности, это было бы ни к чему.

Знайте, что я люблю вас всей душой и жалею, что не достаточно вам это доказал, пока было еще не поздно.

Не могу себе простить горя, которое я вам причиняю, и умоляю вас простить меня всем сердцем, без всяких задних мыслей.

Я не ожидал столь быстрой развязки, но быть может лучше, что это так.

Я готов уже давно и совершенно спокоен. Мне кажется, что душа моя в мире с Богом. Да исполнится Его воля.

Пусть возьмет Он и вас под Свое высокое покровительство!

В последний раз от всей души обнимаю вас.

АНАТОЛИЙ.

Фрэн, 22-е февраля 1942 г.

Вики Оболенская (Вера Аполлоновна ОБОЛЕНСКАЯ)

Автор статьи С. В. Носович.

Рожденная Макарова, родилась в Москве 4 июня 1911 года. Казнена в тюрьме Plotzensee в Берлине 4 августа 1944 года. Посмертно награждена орденом Почётного Легиона, Военным Крестом с Пальмовыми ветвями и медалью Сопротивления. Выписка из приказа: «Младший лейтенант F. F. I. , основательница, главный секретарь О. С. М. — участница Сопротивления с 1940 года. Будучи арестована, вывезена в Германию и гильотинирована в Берлине, явила собой всем прекрасный пример преданности Франции и героизма в борьбе с гитлеризмом» (Подписи: Бидо и Мишлэ).

Из приказа Фельдмаршала Монтгомери: «Этим приказом я хочу запечатлеть моё восхищение перед услугами, оказанными Верой Оболенской, которая, в качестве добровольца Объединённых Наций, отдала свою жизнь, дабы Европа снова могла стать свободной» 6 мая 1946 г.

***

Встретила я Веру Оболенскую, Вики, в первый раз на вечере у наших общих французских друзей, Arthuys; в последний раз видела ее на прогулке во дворе берлинской тюрьмы. Между этими событиями годы и годы довоенной парижской жизни. Частые встречи у общих знакомых, а после ее замужества — уютные вечера у нее.

Первое, что думалось, глядя на Вики: «какое милое русское лицо» — ясные, светлые, смеющиеся глаза, мягкие черты лица, что-то такое свое, дорогое, близкое. А потом, после ближайшего знакомства, открывалось и другое: ее сильная, горячая любовь к жизни, ее ум, ее доброта. В ней была ширь во всем. Способна она была ко всему чисто по-русски; схватывала на лету; читала много, разбросанно, но с любовью и чутьем. Любила много выезжать, танцевать, веселиться; искала смеха, радости, — брала жизнь легко и беззаботно.

Нужна была война, с разгромом ее любимой Франции, чтобы все, что в ней бродило, накипало, приняло, наконец, облик и определило бы ее путь к служению. Без всяких сомнений и колебаний сделала она свой выбор: активной борьбы с нацизмом, или лучше сказать, она сразу поняла, что даже вопроса о выборе поставлено быть не может. Всегда и всем существом СВОИМ отвергала насилие. «Нельзя исповедуя Христа и понимая сущность Его заветов — братство людей в Духе Святом, примириться с религией отбора людей по крови». Так же глубоко была она русской. Любила Россию, как родину свою, любила ее культуру, ее великое прошлое, а с наступившей войной гордилась и радовалась ее победам, никогда не сомневаясь в конечном исходе борьбы.

Разгром Франции был тяжелым ударом для нее. Вся жизнь ее прошла в Париже. Все здесь она чувствовала своим: красоту города, весь уклад жизни, французов, французскую культуру, которую она хорошо знала и понимала. Франция была действительно ее второй родиной. Понятно, что такой цельной натуре бездействие было невмоготу. Не колеблясь, пошла она в Résistance, в Réseau OCM. Arthuys, одним из первых, начал формировать это движение. Уже в августе 1940 г. она стала его личной секретаршей и сотрудницей, и проработала с ним до его ареста в декабре 1941 г. Бедный Жак погиб в Германии в концлагере, в 1943 году.

Организация ОСМ доставляла в Лондон военные сведения о немцах, набирала и группировала партизан для восстания в день высадки и формировала будущий гражданский аппарат власти для генерала де-Голля.

Гибель Arthuys и Simon, двух ее первых начальников, не обескуражила Вики, и она в 1943 г. продолжала свою работу, как секретарша Maxim Blocq-Mascart и как агент связи между нами, Центром и другими организациями. Ею была снята Квартира на rue Cassete, где она хранила архивы ОСМ, принимала ответственных работников нашего движения, переписывала на машинке все приказы и тайные донесения в Лондон, снимала копии планов, схем мест высадки парашютистов и снабжения оружием.

Работала она толково, быстро, весело и без отдыха с раннего утра до позднего вечера; никогда не шифровала и не записывала ни одного имени, ни клички, ни номеров телефонов, не говоря уже об адресах. Эта невероятная память делала ее идеальным агентом и прекрасным секретарем. Как-то раз, в метро, Вики попала в облаву; при ней был чемодан, набитый планами и секретными документами. На вопрос полицейского, что в чемодане, она с веселой усмешкой ответила: «Mais une bombe, monsieur!» — тот тоже рассмеялся и пропустил ее.

Арестована она была у меня на рю С.-Флорэнтин утром 17-го декабря 1943 г. Она зашла на минутку передать мне некоторые сведения и не очень важные документы. Накануне был арестован мой ближайший сотрудник по работе, он не выдержал допроса и дал мой адрес. В 11 ч. утра раздался стук в дверь, я пошла открывать и увидела перед собой револьвер, немца и трех французских милиционеров. Выход из моей комнаты был один; бегство Вики, уничтожение документов были немыслимы. Арест сопровождался, как всегда, грубостью, нелепыми угрозами о немедленном расстреле, окриками с неизменной игрой револьверами. Типично было поведение Руди, немецкого гестаписта, который при виде carte d’identité Вики завопил по-немецки и по-французски: «eine echte Prinzessin»- «une vraie princesse». Найденные в ее сумке документы также немало порадовали его. Вики отвечала ему спокойно и с достоинством. Все это продолжалось недолго, видимо, Руди торопился нас поскорее увести, чтобы устроить в моей комнате засаду. Скованные одной парой наручников, мы спустились во двор, подняв руки над головой, чтобы предупредить друзей, живущих в этом доме, о нашем аресте. Никогда не забуду я, как Вики, с веселой усмешкой, сказала мне: «Сегодня нитью тонкою связала нас судьба»…

Повезли нас на avenue du Général Dubail в маленький особняк, где сразу же устроили очную ставку с моим товарищем по работе. Мы с Вики никогда не осуждали его, зная всю его храбрость и великолепную работу в Резистанс. Дюбаль, его кличка, опознал меня и отказался or Вики, что позволило ей при допросе скрыть и отрицать очень многое. Первой допрашивали меня. Допрос этот прошел гладко и моя, сплошь выдуманная история, была принята немцами с таким комментарием: «es ist ganz möglich». Ночью же меня потащили наверх в ванную, и озверелый Руди долго бил меня по лицу. Не могу сказать, сколько времени все это продолжалось. Не успела я вернуться в комнату, где меня ждала Вики, и прилечь рядом с ней на диван, как Руди ворвался к нам и все началось сначала. Слава Богу, мне удалось промолчать. Вики лежала закрыв лицо руками. Наконец, Руди ушел, обещав нам смерть после долгих мучений. Вики, со слезами на глазах, перекрестила меня: «Ну, теперь моя очередь, ты отбыла свое», сказала она.

Два тяжелых дня провели мы еще на avenue du Général Dubail. Нас охраняли милиционеры. Более отвратительного явления, чем эти предатели, трудно себе представить. Они все время приходили к нам в комнату для разговоров. С головой, тяжелой как котел, с почерневшим лицом и распухшими губами, я представляла собой довольно печальное зрелище. «Шеф правильно поступил», говорили эти негодяи. «Вы все голлисты, коммунисты, так вам и надо». Вики долго крепилась и не отвечала им ни слова, но, наконец, не выдержала и раздраженно сказала: «Если вы все так против коммунистов, то идите на восточный фронт и воюйте с ними.»

— Нет, — ответил один из них, очень хорошо одетый молодой человек, явно из буржуазной семьи, — нет, я ненавижу войну, а здесь хороший спорт, — добавил он, играя наручниками.

Наконец, нас отвезли в Фрэн, где мы отдохнули душой, в обществе наших товарищей по несчастью. К сожалению, нас посадили в разные камеры. После Гестапо, тюрьма показалась нам тихим приютом. Мы могли поддерживать связь только по так называемому, «телефону». Сквозь стены нескольких камер доходили до нее мои непрестанные думы и беспокойство о ней. Гул голосов в этом тихом пристанище начинался с рассветом. и кончался лишь поздно вечером. Никакие наказания, крики — ничего не могли поделать с живыми и полными упорства француженками. Вики сразу вошла в тон тюрьмы. Она попала в интернациональную камеру: француженка, итальянка, австриячка — все политические, все молодые, веселые женщины и чудные товарки. Она училась по-немецки у австриячки, давала уроки русского языка итальянке, импровизировала стихи и делала все, что было «streng verboten». Так шла ее внешняя жизнь. Параллельно протекала другая, полная беспокойства о своих родных и о предстоящих допросах, Боже мой, как страшна мысль, что не выдержишь их мер воздействия, что скажешь что-нибудь, — ведь за нами была цепь человеческих жизней. Меня, и ее особенно, беспокоила мысль, что немцам известна ее обязанности секретарши réseau. Что тогда?.. Как жутко ожидать утром на рассвете скрип проклятого ключа и голос смотрительниц: «Оболенская, на допрос».

И это случилось в конце февраля, в здании самой тюрьмы. Нас поочередно повели на допрос. Это был настоящий «идеологический» экзамен. Допрашивали нас 5 гестапистов с 2 переводчиками русского и французского языка. Играли они, главным образом, на нашем эмигрантском прошлом, почти что, уговаривая нас отколоться от столь опасного движения, шедшего рука об руку с коммунистами. На это им пришлось выслушать нашу правду. Ни на какие их «крестовые идеологические походы» против коммунистов Вики не поддалась и подробно объяснила им их цели уничтожения России и славянства: «Я-русская, жила всю свою жизнь во Франции; не хочу изменять ни своей родине, ни стране, приютившей меня. Но вам, немцам, этого не понять». На их тупую антисемитскую пропаганду она отвечала: «Я-верующая христианка, и поэтому не могу быть антисемиткой».

С этого первого допроса и до последнего дня суда, она всегда держалась правила: не умалять перед ними всей своей идеологической борьбы, а напротив как можно сильнее говорить об этом. Наш допрос кончился на фразе: «Идите и помните, что вы должны говорить всю правду. Вы знаете, наши меры воздействия, и поэтому не советуем вам скрывать ничего».

Сильно они ошиблись, потому что, как только допрос подходил вплотную к именам, к ее работе, работе ее сотрудников, товарищей по несчастью, адресам и т. д., тут Вики отрицала все и путала их, как могла. Ничего они от нее, не узнали. Мало того, ей удалось на последующих допросах на rue Saussaies выгородить своего мужа, которого освободили временно из Фрэн, благодаря ее показаниям. Она выдумывала истории одну за другой, не колеблясь, приписала очень важную роль в Резистанс моему брату, живущему в Тунисе и совершенно непричастному к нашему делу. Проявила максимум сил, энергии, фантазии и так все правдоподобно, что немцы поверили ей. Она, смеясь, впоследствии рассказала мне об этом.

28-го марта я опять увидала Вики в корридоре. С мешками на плечах, нас вывели из тюрьмы. Во дворе нас ждал маленький грузовик, с рядом скамеек в глубине его. Мы были первые. Но вот появляются один за другим арестованные. Испуганно толкаем, друг друга: из пяти человек — небритых, измученных мужских лиц — я знаю четыре, Вики — три. Все наши ответственные работники! Сердце падает… Среди них был Lepercq, впоследствии министр финансов первого правительство ген. Де-Голля, погибший в автомобильной катастрофе. Незаметно от стражи предупреждаем их, что будем молчать. По пути, по губам читаем имена других арестованных. Полковник Touny взят тоже… Ужас в душе. Я вижу, как Вики мучается, — ее усилия скрыть все оказались напрасными. Напрасна была ее сплошь выдуманная история о несуществующем Gerard, о котором немцы после ее показаний завели дело. Напрасен был ее труд оградить оставшихся на свободе товарищей, спасти дальнейшую деятельность réseau. Все рухнуло… Мы потом узнали, кто был виновником этого разгрома: он покончил с собой, оставив жену и 4 маленьких детей…

Приезжаем вечером в полном смятении в Аррас, где было сосредоточено все наше дело. Там и начались главные допросы Вики. Ее допрашивали на протяжении 14 дней, с утра до вечера, и, несмотря ни на какие угрозы, она исполнила свой долг до конца. Военный следователь прозвал ее «Prinzessin Ich-Weiss-Nicht».

Не буду подробно описывать всех допросов. Приведу лишь одну сцену, рисующую ее мужественное поведение перед ними. Дело дошло до денег, — ее спрашивали размер сумм, проходящих через ее руки. «Миллион, а иногда два», — ответила она понявши по предыдущим допросам, что это им известно. — «Вы никогда ничего не взяли для себя из этих сумм?» спросил ее немец. «Вы спрашиваете у меня глупости!» — ответила Вики по-немецки, — «Вы понимаете, глупости!» — и следователь замолчал.

Она возвращалась в тюрьму, изнемогая от усталости. С трудом проглатывала несколько ложек супа, и после рассказывала мне обо всем. Немцы забыли нас разъединить, но, к сожалению, не надолго. Они вспомнили это сразу же после моего первого допроса, и, по приказанию моего следователя, перевели меня в другую камеру. Несмотря на всю свою измученность, Вики не теряла бодрости духа, была всегда такой же услужливой, доброй, делилась со всем, чем могла. Во всех тюрьмах она всегда оставляла о себе самую светлую память. Ее муж все время получает письма от ее товарок по несчастью о том, как много дала она им своей духовностью и бодростью духа и какой неизгладимый глубокий след она оставила в их сердцах.

Тюрьма наша упиралась в зеленый холм, остатки старинных укреплений города. Он зарос деревьями и радовал нас своей яркой весенней зеленью. Раз как-то смотрю в окно, вижу какие-то фигуры, как будто гуляют между деревьями. Но именно как будто бы… Слежу за ними, они подходят все ближе и ближе. Наконец, узнаю среди них Ник. Оболенского. Он ищет в бинокль за решетками Вики. Я кашляю, кашляю громко, упорно. Наконец, Вики у окна. Я губами говорю: «Ника, Ника» — показываю. Она побледнела так, что я испугалась за нее.

В этот день была освобождена из тюрьмы Викина товарка по камере. Ей удалось увидеться с Оболенским в городе и передать ему очень толково составленный отчет Вики о своих допросах, что позволило спасти остатки нашего réseau и оградить немало людей от ареста.

Как-то утром, в конце мая, я получаю приказ сложить вещи. Выхожу из своей камеры, спускаюсь по лестнице, а навстречу идет Вики с комендантом тюрьмы. Я позже узнала, что ее вели, после смертного приговора, в камеру одиночного заключения. Ничего не понимая, я очень взволновалась. На другой день утром меня отвезли в Лилль на допрос, а потом опять во Фрэн в одиночное заключение, и 7-го июня в Отеле Континенталь приговорили к смерти.

13-го июня, рано утром, открылась со скрипом дверь и меня с вещами повели в нижний этаж. На душе было тяжело, приход священника совершенно убедил меня, что я стою вплотную к смерти (9). Вдруг стук, упорный стук из соседней камеры. Я начинаю считать по алфавиту, путаюсь, нервничаю, стук возобновляется — считаю и выходит В, дальше И. Тоска сменяется радостью — Вики стук продолжается, выходит: Германия — увозят вместе, значит: не смерть в одиночестве. Жду скрипа ключа. Меня всю трясет от нетерпения. И вот я, наконец, в корридоре. Стоит Вики и рядом с ней фельджандармы и офицер. Садимся в открытый автомобиль. По дороге успеваем сказать друг другу свой приговор. День чудный. Париж весь голубой. Воздух весенний. Проезжаем мимо собора Нотр-Дам, — Боже, какая красота! Не верится, что опять видим все это, и невольно думается, не в последний ли раз. На Gare de l’Est нас встречают еще фельджандармы. У каждой из нас в руках — скомканная записочка: — только бы успеть бросить! В ней: короткое извещение нашим об отъезде. Но не удалось: фельджандармы и офицер вплотную окружили нас. Впоследствии, я выбросила свою записку на первой остановке в Эльзасе, и она дошла… Фельджандармы не мешали нам разговаривать по-русски. Захлебываясь, мы рассказали друг другу о суде, одиночном заключении, все, все, что мы пережили в разлуке. Вики приговорил к смерти военный суд в Аррасе. Обвинение: «шпионаж». «Никаких смягчающих вину обстоятельств». «Содержание документов ей было известно». Конечно, суд сопровождался всей инсценировкой: красное знамя со свастикой, зеленая скатерть на столе, за ним — 7 офицеров, помимо председателя, прокурора и адвоката, в стороне переводчик. Сперва, был краткий допрос все о том же. Такой же сжатый отчетливый ответ. Энергичная речь прокурора и сонные слова, без малейшей, интонации, адвоката о молодости подсудимой. Все это прошло очень быстро. Решение было принято заранее. Председатель торжественно объявил смертный приговор и спросил о последнем желании. Вики просила разрешения написать матери — отказали. О муже не смела и говорить, чтобы не подвести его: ведь она на всех допросах играла роль равнодушной жены. Просила позволения провести свои последние дни со мной. Не ответили ни да, ни нет, и, наконец, ее отпустили.

Возвращаюсь к нашему путешествию. Беспокоила мысль, почему нас везут в Берлин и почему так важно: во 2-ом классе. Что нас ждет впереди?… Но все-таки мы вместе и это лучшее, что могло случиться. Наше путешествие продолжалось всего 24 часа. Видим ряд городов. Дома без крыш, ужасные разрушения. На станциях только старики, женщины и дети, даже солдат не много.

В Берлине нас отвезли в открытом автомобиле в тюрьму Альт-Моабит. И там нас рассадили в разные камеры, на режим приговоренных к смерти: ручные кандалы днем и ночью и зажженный в камере свет на всю ночь. Судьба нам помогла: наши камеры находились одна над другой. Я научила Вики Морзу, и мы с ней разговаривали, когда стихала беготня смотрительниц в тюрьме. Самое трудное, пожалуй, были не ручные кандалы, а бомбардировки. Каждую ночь, с точностью экспресса, прилетали англичане и бомбили Берлин. Было очень жутко сидеть ночью в ручных кандалах, с дверьми на засовах, в полной темноте, прислушиваясь, то к отдаленным, то к близким разрывам бомб и грохоту зенитных орудий. Страшно, очень страшно сгореть живой.

Как-то раз, усталая от бессонной ночи, размериваю я камеру шагами. Вдруг стук. Вики говорит: «Я поставила перед собой цель: по окончании войны ехать в Россию и работать там для родины».

И в Берлине Вики приобрела верных друзей. Ее «штубенмедхен», немка-арестантка, очень полюбила ее и не знала, чем только помочь ей. Она тихонько приносила ей хлеб с маргарином, газеты; закрывая шторы на ночь, шептала ей последние новости, подбадривая ее, как могла. Всем этим она сама очень рисковала: такие вещи строго карались в Германии. Спасибо ей. Вспоминаю всегда, как раз Вики с грустью сказала «по телефону»: «Я в горе: мою штубенмедхен увозят в другую тюрьму». Вскоре и нас перевели в другую тюрьму. Это было в конце июля, после покушения на Гитлера. В тюрьме Барнимтшрассе были сосредоточены все немецкие и иностранные смертницы. С первой же минуты я возненавидела ее. Весь персонал был подобран соответственный: смотрительницы грубые, с безжалостными холодными глазами. Одно только нас там радовало: мы спускались в погреб во время воздушных тревог. Тюрьма эта пострадала от бомбардировок и пожаров, и многим арестованным удалось бежать из нее, и, во избежание этого, нас запирали всех вместе в маленькую подвальную камеру. Первую тревогу мы провели вместе с немками, приговоренными к смерти. Камера была переполнена ими, сколько их там было, сказать трудно. :Когда надзирательница открыла дверь, мы увидали фигуры сидящих на полу женщин, закутанных в одеяла. Тихо позвякивали цепи на их руках. Они мало говорили, неохотно отвечали на вопросы. Мы так и не узнали, за что были приговорены к смерти эти несчастные женщины. Казнили их по несколько сразу. Днем, после обеда, уводили их в черный подвал, где они ждали до глубокой ночи часа смерти. Часто выли они, как звери. Вся тюрьма затихала в ужасе, прислушиваясь к их крику смертной тоски.

С нами вместе поместили одну советскую молодую девушку, докторшу по профессии. Более очаровательного внешнего и внутреннего облика трудно было себе представить. Ее приговорили к смерти в Берлине за пропаганду против войны и за связь с немецкими коммунистами. Тихая, скромная, она мало говорила о себе. Рассказывала главным образом о России. Нас поражала она своей спокойной уверенностью в необходимость жертвы своего поколения для благополучия и счастья будущего. Она ничего не скрывала, говорила о тяжелой жизни в России, о всех лишениях, о суровом режиме, и всегда прибавляла: «Так нужно это тяжело, грустно, но необходимо». Встреча с ней еще более укрепила желание Вики ехать на родину. Они сговорились непременно встретиться там, — и обе погибли в Берлине. Сперва Вики, а потом, позднее, она.

***

Накануне ужасного дня исчезновения Вики, во время прогулки, смотрительница вызвала ее и о чем-то, спросила. Мы вошли в тюрьму вместе и она успела сказать мне: «Спрашивали, знаю ли я немецкий и я сказала, что да».

В копии документа, день ее смерти помечен 4 августа. На утро нас повели принимать душ — Вики нет. Вскоре прозвучала сирена. Спускаемся в подвал — ее нет. Плачу. Друзья успокаивают, да и у самой еще теплится надежда: может быть она у доктора, или в бюро и там задержали ее. После обеда — прогулка без Вики. Ноги двигаются машинально, в кругу со всеми — не вижу ничего и никого. Как в горячке, жду конца этого проклятого кружения. Наконец, я могу пробраться к ее товарке по камере, голландской проститутке. «Wo ist Wiky?» — «Weg». — «Wohin?». — «Ich weiss nicht». Маюсь по камере. Душа просто мечется,. Думаю только о ней. Одна она, одна перед смертью. Кругом ее не видно ни одного человеческого лица!..

Я бросаюсь к смотрительнице, плачу, умоляю сказать мне про Вики… Злобный окрик в ответ — дверь захлопнулась. Все; рвется внутри, чувства бьются одно о другое: ужас за Вики и страх, что на очереди я…

К вечеру, когда стемнело, сверху из окна кричат: «Послание Софке: видели Вики, выходящей из тюрьмы в кандалах. Проходя мимо, успела сказать: послали в лагерь переводчицей». Сначала верю и засыпаю счастливой. Ночью внезапный ужас разбудил меня: «Где сейчас Вики? Что с нею?»…

Днем — раздача книг. Раздает библиотекарша, говорящая по-французски. Лицо хорошее — говорю с ней с доверием о книгах. Вдруг быстро спрашивает меня: «Вы хотите, может быть, узнать что-нибудь?» — «Да. Где Вера Оболенская? Казнена?». — «Нет, она послана в лагерь переводчицей.» — «Куда?» — «Не знаю». Тогда я этому поверила. Всюду, куда только не таскали меня по лагерям и тюрьмам, искала я Вики. Теперь я знаю, что нашла она в себе нечеловеческие силы, идя на ужас казни, думать о нас, оставшихся, обо мне. Последний раз поддержала своих товарищей по беде, своего друга. Ведь смертницам читают приговор заранее. Знала она, куда шла… Ответ библиотекарши — вечернее послание мне — все это святая ложь ее…

Последнюю просьбу приговоренной к смерти исполняют, — даже в Германии. До последней минуты Вики осталась верна своему служению.

АРИАДНА СКРЯБИНА (САРРА КНУТ)

Сарра Кнут, рожденная Ариадна Скрябина, была дочерью известного композитора, вышедшая замуж за еврейского поэта и участника Сопротивления, Довида Кнута.

Она была одной из основательниц крупной еврейской организации сопротивления, вошедшей впоследствии в состав F. F. I. под названием: «Organisation Juive de Combat».

Идеологические основы этого движения были заложены в первые же месяцы оккупации Франции; с тех пор С. Кнут непрерывно и мужественно боролась с немцами. В партизанском движении в южной зоне она была известна под кличкой «Режин». В июле 1944 г., за месяц до освобождения Тулузы, она пала на своем боевом посту в стычке с устроившими ей засаду милиционерами. Там же, .в Тулузе, Сарре Кнут воздвигнут памятник. Посмертно она награждена военным крестом и медалью Сопротивления.

ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА ВОЛКОНСКАЯ

Т. А. Волконская, женщина-врач, жившая на своей ферме в департаменте Дордонь около местечка Рафиньяк, с 1941 г. приняла активное участие в партизанской работе в рядах Ф. Т. П.

С 1943 года начинается организация во Франции партизанских отрядов из советских военнопленных, бежавших из лагерей или дезертирующих из власовских частей, расположенных во Франции — она всецело посвящает себя обслуживанию этих отрядов.

Работа Т. А. Волконской чрезвычайно разнообразна: уход за ранеными и больными, в качестве врача на ее хуторе, превращенном в Сан-пункт; пропаганда и распространение прокламаций, призывающих власовцев вступать в партизанские отряды (только за один день в «маки» перебежали 85 советских бойцов в полном вооружении). Наконец, борьба с оружием в руках в рядах партизанского отряда капитана Саши Хетаурова. Вместе с этим отрядом она участвовала в боях за освобождение многих городов юга-запада Франции.

Чтобы иметь возможность передвигаться, не вызывая подозрений, Волконская работала с французскими документами на имя Терез Дюбуа, но среди советских и французских партизан, она была более известна под кличкой — «Красная княгиня».

31-го марта 1944 г. Т. А. Волконская была арестована в местечке St-Pierre-Chinau, подверглась избиению, никого не выдала, ни в чем не призналась. По освобождении, с удвоенной энергией продолжала свою партизанскую работу. В своей деятельности она была не одна: ей помогал целый ряд русских людей, осевших в этом уголке Франции.

Среди многих русских работниц Освободительного Движения мы сегодня выделяем имя княгини Волконской не только потому, что она была вдохновительницей русского сопротивления в деп. Дордонь, но в особенности, чтобы этой краткой заметкой приоткрыть завесу над самым ценным вкладом русских за рубежом в деле борьбы с оккупантами: помощью советским военнопленным в организации партизанских отрядов на территории Западной Европы.

Этой теме, уже затронутой нами как в этом, так и в предыдущем номерах «Вестника», мы посвятим особое внимание в следующем номере нашего журнала.

В этом же номере «Вестника» помещён рассказ С. В. Носович

«Встреча с матерью Марией в лагере Равенсбрюк»

Сноски

1 Все цитаты, заключенные нами в кавычки, взяты из книги: Agnès Humbert: «Notre guerre», кроме тех, которые сопровождаются в дальнейшем особыми сносками.

2 Лотарингец, которому, немцы предлагали отказаться от французского гражданства и этим спасти свою жизнь, но который предпочел умереть французом.

3 Claude Aveline: «L’Affaire du Musée de l’Homme». — «Les Lettres Françaises» num. 44 du 24 Février 1945.